Der Trend ist ungebrochen: In der Schweiz wächst die Krypto-Industrie munter weiter. Das zeigt zumindest die jüngste Ausgabe des Berichts zum Zustand der hiesigen Blockchain-Industrie. Der neuste CV VC Crypto Valley Company & Industry Report zeigt, dass die Zahl der Blockchain-Unternehmen im Crypto Valley im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 1749 Gesellschaften geklettert ist. Seit 2020 ergibt sich ein beeindruckendes Wachstum von 132 Prozent. Als Crypto Valley wird in diesem Zusammenhang die ganze Schweiz bezeichnet, wobei sich das Epizentrum schon im Kanton Zug – sowie Zürich, Genf, Tessin, Neuenburg und Liechtenstein – befindet.

Und in den Short Cuts diese Woche:

• BX Digital startet mit fünf Handelsteilnehmern

• Telegram schliesst Darknet

Doch diese Jubelzahlen stehen im Kontrast zum «Manifest zur Stärkung des Finanzplatzes Schweiz», das anlässlich der vom Bund initiierten Point Zero Conference Anfang Mai in Kloten publiziert wurde. Die Konferenz beschäftigte sich schwergewichtig mit den Möglichkeiten der Blockchain für Notenbanken. Doch die Swiss Blockchain Federation (SBF), die Crypto Valley Association und die Bitcoin Association Switzerland nutzten den Anlass, um auf ihr «umfassendes 12-Punkte-Programm zur Stärkung des Blockchain-Standorts Schweiz» aufmerksam zu machen.

Man muss annehmen, dass eine Branche, die viel potenzielles Wachstum sieht, keine solche Initiative starten würde. Nicht nur in diesem Moratorium auch allgemein in der Krypto-Branche wurden in den vergangenen Monaten Stimmen laut, die darauf hinweisen, dass die Schweiz ihren Vorsprung langsam, aber sicher verlieren werde. Diese Pole-Position in der Kryptoindustrie verdankt das Land auch der fortschrittlichen DLT-Gesetzgebung und Bundesräten wie Ueli Maurer und Johann Schneider-Ammann, die sich für die Zukunftsbranche einsetzten. Länder in Asien und im Nahen Osten haben aber rasant aufgeholt und bieten attraktivere Bedingungen für Blockchain-Unternehmen. Auch in den USA hat mit dem Präsidentenwechsel der Wind gedreht.

Im Moratorium wird darauf hingewiesen, dass «langwierige Prozesse, regulatorische Unsicherheiten und neue internationale Anforderungen als Hindernisse wahrgenommen werden». Es gehe darum, mit konkreten Massnahmen die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu fördern sowie regulatorische Hürden abzubauen. Dabei zielt man vor allem auf die Finanzmarktaufsicht. Der erste der zwölf Punkt lautet denn auch: «Die Finma soll die Innovationsförderung wieder als strategisches Ziel aufnehmen und über Fortschritte berichten.»

Weckruf für Finanzmarktaufsicht

Ein Unternehmer aus der Kryptobranche sieht das Moratorium vor allem als Weckruf für die «verschlafene» Finanzmarktaufsicht. Die regulatorischen Rahmenbedingungen in der Schweiz hätten sich eher verschlechtert. Die gesetzliche Komplexität habe zugenommen und Zulassungen würden mehr Zeit beanspruchen als früher. «Wir haben nicht mehr die politische Unterstützung, die nötig wäre», sagt der Unternehmer. Unter der Bundesrätlichen Task Force sei seinerzeit auch die Swiss Blockchain Federation entstanden. Das Politische Umfeld sei entscheidend für Start-ups, das sehe man in den USA.

«Es gibt tatsächlich zwei Stimmungen im Markt. Wir sind vom relativ starken, konstanten Wachstum überrascht, es gibt momentan keine Krise», sagt Mathias Ruch, Gründer und CEO der Risikokapitalgesellschaft für Blockchain-Projekte CV VC. Das sei aber trügerisch. Im Gegensatz zu den Gründerjahren 2017/18 sei die Aufbruchstimmung in Politik und Gesellschaft verschwunden. Damals habe es aus der Politik von ganz oben, vom Bundesrat, das Commitment gegeben: Wir wollen die Branche fördern. Das sei vorbei. Unser Land sei nicht bereit für die vierte industrielle Revolution. In Gesellschaft und Politik fehle es dazu an Kompetenz. «Mich erinnert das an ein Land im Mittagsschlaf. Man hat sich am Wohlstand der vergangenen Jahre überessen, ruht sich aus und merkt nicht, wie man überholt wird».

Die Einzigartigkeit ist weg

«Das Crypto Valley hat nicht mehr die dominante Position von vor drei, vier Jahren. Das Wachstum ist noch da, aber die Einzigartigkeit von früher ist weg», sagt Daniel Diemers, SNGLR Group und Co-Founder der Swiss Metaverse Association. Mittlerweile seien andere Standorte wie Singapur ebenfalls attraktiv. Die Golfstaaten hätten aufgeholt und die krypto-feindliche Haltung in den USA habe sich mit der neuen Regierung komplett geändert. Dort sei man nun «open for business». Aber wenn man an der Spitze ist wie die Schweiz, wird man angegriffen. Das sei normal, findet Diemers.

Gemäss dem neuesten CV-Industrie-Report ist das Wachstum nicht auf den Kanton Zug beschränkt, sondern verteilt sich zunehmend auf andere Kantone. Zehn Regionen würden das Crypto Valley prägen. Die wichtigste bleibt dabei Zug. Der Kanton bleibt mit 719 oder 41 Prozent aller Unternehmen das Zentrum der Blockchain-Industrie. Der Kanton ist bekannt für seine regulatorische Klarheit und seine Innovationskraft. Auf Platz zwei folgt der Kanton Zürich, der von seiner ausgeprägten Finanz- und Tech-Industrie sowie den Hochschulen profitiert und sich als Hub für Beratung und Finanzdienstleistungen etabliert. Mit 103 Unternehmen belegt das Tessin Platz drei. Der Kanton zieht vor allem Unternehmen aus dem Gamerin-, NFT- und Metaverse-Bereich an und entwickelt sich zu einem kreativen Hotspot, namentlich auch dank der Plan-B-Initiative in Lugano.

Gewisse Angebote gibt es nicht im Valley

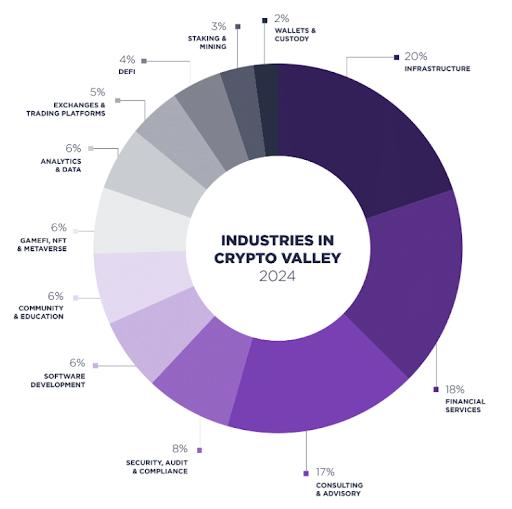

Beim Betrachten des neuesten Reports fällt auf, dass Trendthemen wie AI, Metaverse, Mining oder Memecoins kaum oder gar nicht erscheinen. Die Infrastruktur, also etwa die Stiftungen der grossen Blockchains, stammt vor allem noch aus den frühen Kryptojahren. Ansonsten wird das Crypto Valley vor allem von Anbietern von Finanzprodukten und Beratungsdienstleistungen geprägt. Während andere Kryptobereiche eher ein Nischendasein fristen. Daniel Diemers sieht wenig Probleme mit dieser vermeintlich einseitigen Ausrichtung der hiesigen Krypto-Industrie: «Der hohe Anteil an Audit und Beratung ist ein Pluspunkt, denn das fehlt in anderen Märkten».

«Die Beratung und das Consulting besitzen in der Schweiz generell eine starke Rolle. Zudem ist es historisch bedingt, da beim Entstehen des Crypto Valleys viele Anwaltskanzleien ihre Finger im Spiel hatten», sagt Ruch. Im Blockchain-Business sei es so, dass die Schienen – also die Infrastruktur – oft in der Schweiz liegen. Die aufgenommenen Finanzmittel würden in Strukturen in der Schweiz, in den Golfstaaten oder in Singapur verwaltet. «Die Umsetzung findet dann aber global und dezentral statt», ergänzt Ruch. Programmierer kann man nicht in grosser Zahl in die Schweiz locken. Dafür ist es zu schwierig, Bewilligungen zu erhalten und das Lohnniveau ist zu hoch.

«Geldmaschinen» fehlen

«In diesem Zusammenhang ist interessant, welche Branchen nicht in der Schweiz vertreten sind – es sind jene, in denen viel Geld verdient wird, wie Krypto-Börsen, Mining und Stablecoins», sagt Ruch. Beim Mining sei dies wegen des Energieverbrauchs klar. Handelsplätze wollen grosse Märkte bedienen und dies sei regulatorisch aus der Schweiz nicht möglich. Das Gleiche gelte für Stablecoins. Zwar sitzen Management und viele Funktionen von Tether im Tessin. Der Stablecoin, der im vergangenen Quartal über eine Milliarde Dollar Gewinn erzielt hat, hat aber den Sitz auf einer Karibikinsel. Im Moratorium der Swiss Blockchain Federation wird denn auch bemängelt, dass aus unserem Land wegen gesetzlicher Einschränkungen kein globaler Stablecoin lanciert werden könne.

In den «Gründerjahren» um 2017/18 seien 80 bis 90 Prozent der neuen Unternehmen aus der Schweiz, dem Kanton Zug gekommen. Das sei vorbei. Was etwa bei KI, die eng mit Blockchain und Krypto verbunden sei, entstehe, müsse sich erst noch zeigen. Aber unser Land habe in diesem Bereich keine guten Karten, sagt Ruch. Das Geld werde ins Silicon Valley und nach Asien gepumpt. «Und das obwohl grosse Player wie Facebook und Google in der Schweiz wichtige Standorte betreiben».

Es fehlt der Binnenmarkt

Die Schweiz sei ein globaler Hub gewesen und die wichtigen Protokolle hätten zumindest rechtlich ihren Sitz hier, sagt Daniel Diemers. Unser Land sei klein und habe keinen eigenen Binnenmarkt, mittlerweile habe sich das regulatorische Umfeld in Europa dank MiCA verbessert. Wachstumstories wie etwa Bitpanda fänden nun in Europa statt, die hiesige Erfolgsstory Crypto Finance sei nach Deutschland verkauft worden. Auch in den USA sei die Industrie auf einmal willkommen.

Diemers glaubt nicht, dass unser Land den Anschluss bei neuen Anwendungen verpasst hat. «AI befindet sich gerade im Überhype. Das wird sich wieder legen, wie bei allen Hypes», fügt er an. Aber die Schweiz sei kein Hotspot für AI/Blockchain, deshalb gebe es wenig Projekte. «Das Metaverse ist im Moment nicht mehr im Visier der Unternehmen, vor zwei Jahren stürzten sich alle drauf», sagt der Blockchain-Experte. Die Technologie bleibe aber wichtig, manchmal genüge ein kleiner Trigger, um die Nachfrage wieder anzuheizen. Das könnte im Fall Metaverse etwa eine verbesserte Virtual-Reality-Brille sein, so Diemers.

Die Blockchain als Thema ist gross genug, um das Crypto Valley relevant zu halten. Immerhin seien drei der fünf grössten Blockchains hier zu Hause, argumentiert Diemers.

Short cuts: News aus der digitalen Welt

BX Digital startet mit fünf Handelsteilnehmern

Der Handelsplatz BX Digital gewinnt drei Schweizer Banken und zwei Wertpapierhäuser für das neue DLT-Handelssystem. Der Handelsplatz, ein Tochterunternehmen der Börse Stuttgart und Schwesterunternehmen von BX Swiss, ehemals Berner Börse, hat Mitte März die erste Finma-Lizenz für ein Distributed Ledger Technology (DLT)-Handelssystem erhalten. Die Schweizer Banken Sygnum Bank, Incore Bank und Hypothekarbank Lenzburg sowie das Wertpapierhaus ISP Group und die EUWAX AG als Broker der Gruppe Börse Stuttgart befinden sich gemäss Pressemitteilung derzeit im Onboarding-Prozess zur Zulassung als Handelsteilnehmer bei BX Digital. Das Handelssystem für digitale Vermögenswerte soll in den kommenden Monaten den Betrieb aufnehmen. Zentrales Element des neuen DLT-Handelssystems ist die direkte Abwicklung in Schweizer Franken und die Übertragung der Vermögenswerte über eine öffentliche Blockchain – ohne dass Intermediäre wie Zentralverwahrer notwendig wären. Das spart Zeit und Kosten und ermöglicht den Handel von tokenisierten Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Fonds zwischen Marktteilnehmern wie Banken und Wertpapierhäusern. Die direkte Anbindung an das Zahlungssystem der Schweizerischen Nationalbank ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Bankensysteme.

Telegram schliesst Darknet

Die chinesische Plattform «Haowang Guarantee» publizierte in dieser Woche folgende Meldung auf ihrer Website: «Da Telegram alle unsere NFT, Kanäle und Gruppen am 13. Mai 2025 blockiert hat, wird Haowang Guarantee von nun an den Betrieb einstellen.» Die chinesische Darknet-Plattform soll in Kryptobetrug und Cyberkriminalität verwickelt sein. Das Darknet ist ein Sammelbegriff für abgeschirmte Webseiten, die nicht über normale Suchmaschinen erreichbar sind. Angeblich hat der Messenger-Dienst Tausende Konten und Benutzernamen gesperrt, die als Infrastruktur für die Plattform und deren Anbieter gedient hätten. Haowang Guarantee ermöglichte gemäss Analysedienst Elliptic Transaktionen im Wert von rund 27 Milliarden Dollar, vor allem mit dem Tether-Stablecoin USDT. Kriminelle konnten gemäss diesen Recherchen auf der Plattform verschiedene Dienstleistungen kaufen, darunter gestohlene persönliche Daten sowie Deepfake-Software und gefälschte Ausweise.