Es ist gleichzeitig erhellend und absurd, wie sich die Schweizer Harvard-Ökonomin um Fragen zu Spitzenlöhnen drückt. Die Verhaltensökonomin hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, in dem sie ihren Ansatz von Fairness, Gleichstellung und Inklusion in der Arbeitswelt darlegt. Im Interview mit der NZZ (Abo) äussert sie sich über Diversity-Programme, Fairness bei Stellenbewerbungen und über gleiche Löhne für Mann und Frau.

Doch wenn es um Entschädigungen in den Chefetagen geht, zieht es Bohnet vor zu schweigen. Es ist ein ohrenbetäubendes, peinliches Schweigen. Die beiden NZZ-Journalistinnen Christin Severin und Aline Wanner fragen: «Lassen Sie uns über die Spitzengehälter sprechen. In den USA sind diese kein Thema, in der Schweiz und in Deutschland stösst man sich daran. Was sind die Gründe?» Iris Bohnet antwortet: «Es ist so, wie Sie es beschrieben haben, aber ich kann Ihnen dazu keine weiteren Auskünfte geben, weil ich dazu nicht geforscht habe.»

Die Journalistinnen haken nach und wollen ihre Haltung zum Lohn von JP-Morgan-Chef Jamie Dimon in der Höhe von 39 Millionen Dollar wissen und zum Starterpaket von Brian Niccol bei Starbucks über 113 Millionen Dollar. «Sind das faire Löhne?» Wieder blockt Bohnet ab: «Ich kann dazu nichts sagen, ich möchte mich als Wissenschafterin nur äussern, wenn ich etwas beitragen kann, was ich empirisch belegen kann.»

Spätestens ab jetzt kippen die Antworten der hochgelobten Harvard-Professorin ins Peinlich-Absurde, wie die folgende Passage erkennen lässt:

Frage: Spitzengehälter sind eine Mischung aus Fixsalär und Bonus. Können hohe Boni Fehlanreize schaffen?

Bohnet: Auch dazu kann ich nichts sagen. Ich habe nicht dazu geforscht.

Als Verwaltungsrätin der Credit Suisse waren Sie Mitglied des Vergütungsausschusses. Würden Sie die Vergütungen von damals heute wieder akzeptieren?

Dazu kann ich Ihnen nichts sagen.

Warum nicht?

Ich kann nichts dazu sagen.

Als ehemalige Verwaltungsrätin können Sie nichts dazu sagen?

Nein. Ich kann nichts dazu sagen.

Wir finden es schwierig, mit Ihnen über Fairness und Diversität zu reden und Ihre Erfahrungen bei der Credit Suisse auszublenden. Es ist auch eine Gelegenheit, Ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Es ist mir wichtig, etwas zu Dingen sagen zu können, die für die Welt wichtig sind. Aber ich spreche nur als Wissenschafterin.

Eine Fehlerkultur zu leben, hat das nicht auch mit Fairness zu tun?

Ich kann Ihnen dazu nichts sagen.

Das Gespräch zieht sich weiter. Am Schluss halten die NZZ-Journalistinnen frustriert fest: «Uns interessieren nicht nur akademische Fragen, sondern auch die reale Welt. Aus Schweizer Sicht ist es nicht verständlich, wenn der ganze Verwaltungsrat einer Grossbank auf Tauchstation geht.» Die Ökonomin antwortet schon gar nicht mehr darauf – «Bohnet schweigt», bemerken die Interviewerinnen.

Iris Bohnet wuchs in Emmen auf und legte eine steile akademische Karriere als Verhaltensökonomin hin. Sie ging auch in die Wirtschaft und sass von 2012 bis zum Kollaps im Jahr 2023 im Verwaltungsrat der Credit Suisse. Jährlich hat sie dafür ein Honorar von rund 350’000 Franken bezogen. Sie dürfte somit rund 3,8 Millionen Franken erhalten haben.

In den elf Jahren bei der Credit Suisse war sie Mitglied des Compensation Committee und damit mitverantwortlich für die Höhe der Entschädigungen. Sie segnete mit ab, dass die Bank auch in Jahren grosser Verluste weiterhin grosszügige Boni an die Bankmanager ausschüttete.

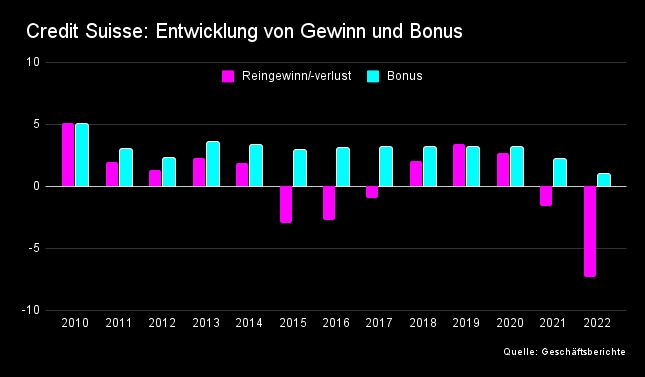

Die CS hat von 2010 bis 2022 insgesamt 39 Milliarden Franken Boni ausbezahlt – hat in dieser Zeit aber unter dem Strich nur 5,1 Milliarden verdient. Die Bonusexzesse der Credit Suisse haben die Bank ausgehöhlt und sind mitverantwortlich für ihren Untergang.

Nach dem Ausscheiden aus dem CS-Verwaltungsrat übernahm Iris Bohnet ein Mandat als Stiftungsrätin bei der Müller-Möhl Foundation von Carolina Müller-Möhl. Die Stiftung konzentriert sich seit 2022 auf die Themen Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie es auf der Website heisst.