Zwei Nachrichten scheinen die fortschrittliche Praxis der hiesigen Behörden im Umgang mit illegalen Potentatengeldern zu bestätigen. Ende September meldete das Aussendepartement EDA die Rückgabe von 22,8 Millionen Franken zugunsten der Bevölkerung von Äquatorialguinea. Gleichzeitig verkündete der Schweizer Botschafter in Taschkent, dass ländliche Schulen in Usbekistan mit 20 Millionen Dollar aus den in der Schweiz eingezogenen Karimowa-Geldern energietechnisch saniert werden. Letzteres wurde nur in Usbekistan verbreitet, hierzulande aber nicht bekanntgemacht.

Falsche Bescheidenheit, oder will man den juristisch nach wie vor nicht abgeschlossenen Fall der usbekischen «Prinzessin» nicht an die grosse Glocke hängen? Wie dem auch sei, deutet darauf hin, dass sich die zuständigen Behörden in Bern mit der selbst ernannten Rolle als Vorreiterin bei der Rückerstattung von Potentatengeldern zunehmend schwertun. 2016, als das Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen (SRVG) in Kraft trat, markierte das EDA die Erfahrungen beim sogenannten Asset Recovery noch in einer 32-seitigen illustrierten Broschüre, samt lobenden Worten aus der Weltpresse.

Das Gesetz, das unter dem Eindruck der Notrechtssperren des Bundesrats im arabischen Frühling von 2011 angestossen wurde und unter den Bezeichnungen «Lex Mubarak» und «Lex Ben Ali» segelte, blieb bisher aber weitgehend wirkungslos. 2021 hatte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in einem Bericht über den Umgang mit Potentatengeldern eine grosse Diskrepanz zwischen der Dauer der Gerichtsverfahren und den politischen Anliegen festgestellt. So dauere es 10 bis 15 Jahre, bis eine Einziehungsentscheidung erlassen werde. «Oft hat die Schweiz vorschnell zu viele Ergebnisse versprochen», kritisiere die EFK und machte Frustration sowie eine echte Diskrepanz gegenüber den erklärten Absichten aus.

In einem mehrmals verschobenen Bericht über ein Postulat, das vom Ständerat 2019 überwiesen wurde, brachte der Bundesrat eine Gesetzesrevision mit einem Mechanismus ins Spiel, bei dem in Ausnahmefällen rechtskräftig eingezogene Potentatengelder einem ausländischen Staat zugewiesen werden könnten. Die ursprünglich für diesen Herbst vorgesehene Gesetzesrevision dürfte sich aber weiter verzögern. Die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Rückgabe von Vermögenswerten seien komplex und erforderten eine enge Zusammenarbeit zwischen allen involvierten Behörden, erklärte das EDA auf Anfrage. Auch neuen parlamentarischen Vorstössen zum SRVG sei gegebenenfalls Rechnung zu tragen, was zu Anpassungen im Zeitplan führen könne.

Reputationsschaden für den Finanzplatz befürchtet

Das EDA erwähnte explizit eine Ende der Herbstsession eingereichte Motion des Berner EVP-Nationalrats Marc Jost. Er fordert bei der Rückerstattung von Potentatengeldern schnellere und einfachere Verfahren und macht einen dringenden Handlungsbedarf aus. Die bestehenden Defizite würden die internationale Glaubwürdigkeit der Schweiz untergraben. «Ohne zeitnahe Behebung der identifizierten Schwachstellen bei der Verfahrenseffizienz riskiert die Schweiz, zum sicheren Hafen für illegal erworbene Vermögenswerte zu werden und ihre Reputation als integrer Finanzplatz zu gefährden», warnt Jost.

Beim geltenden Gesetz bestehe eine wichtige Konstruktionsschwäche darin, dass der Herkunftsstaat der Potentatengelder funktionsfähig genug sein müsse, um Rechtshilfe zu ersuchen, aber gleichzeitig so dysfunktional, das sein Justizsystem als gescheitert gelte, ergänzte der Nationalrat auf Anfrage. Weiter wäre ein stärkerer Fokus auf Transparenz und Datenmanagement notwendig. «Zudem müssen wir uns für digitale Assets rüsten – Kryptowährungen erfordern spezielle rechtliche und technologische Tools», erklärte Jost.

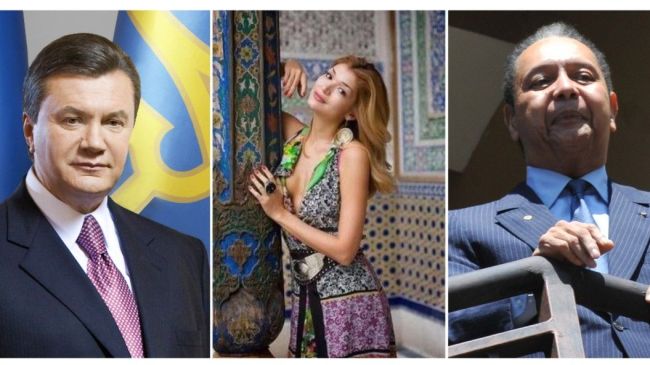

Als grosses Problem erwiesen sich bisher die Modalitäten der Rückerstattung der Potentatengelder. Einerseits soll sichergestellt werden, dass die restituierten Gelder nicht erneut in korrupten Kanälen versichern. Andererseits will man die Kritik in den Empfängerländern entkräften, wonach man die Gelder zuerst gestohlen hat und bei der Rückgabe noch den Zweck bestimmen will. Bei den mehreren hundert Millionen Franken, die im Fall Karimowa aus der Schweiz nach Usbekistan zurückfliessen sollen, wurde ein Treuhandfonds der UNO zwischengeschaltet. Bei der eingangs erwähnten Rückerstattung des Erlöses aus der Auktion von Luxusautos des Diktatorensohns Teodorin Objang, die die Genfer Justiz beschlagnahmt hatte, unterzeichneten die Schweiz und Äquatorialguinea eine 16-seitige Vereinbarung, die sicherstellen soll, dass die Bevölkerung des zentralafrikanischen Lands von den Geldern profitiert.

Im Fall der Ukraine könnte die Schweiz ein Signal setzen

Nach wie vor keine Lösung hat die Schweiz bezüglich der Gelder des 1986 gestürzten haitianischen Diktators Jean-Clause «Baby Doc» Duvalier und seiner Entourage gefunden. Die sehr prekäre Situation vor Ort verunmögliche derzeit Verhandlungen für eine Rückerstattungsvereinbarung, erklärte das EDA. Es geht um über zehn Millionen Dollar.

In einem anderen Fall, der angesichts der Diskussionen um die Konfiskation von gesperrten Geldern international ein Signal setzen könnte, liegt der Ball hingegen in Bern. Es geht um die Gelder aus dem Umfeld des 2014 gestürzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, die der Bundesrat per Notrecht und anschliessend gestützt auf das SRVG gesperrt hatte. Das Bundesgericht hiess die Sperre von rund 130 Millionen Franken im vergangenen Mai gut. In einem nächsten Schritt muss das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) nun Einziehungsklagen beim Bundesverwaltungsgericht deponieren. Noch ist dies nicht geschehen, obwohl das Bundesgericht angesichts der langen Dauer der Sperre zur Eile mahnte. Es sei weiterhin geplant, noch dieses Jahr die erste Klage einzureichen, erklärte eine EFD-Sprecherin auf Anfrage. Die Begründung der Klage und die Beschaffung der nötigen Beweismittel benötigen eine gewisse Zeit.